パキスタンとアフガニスタンで医療活動や教育、農業支援、灌漑用水事業などを26年にわたり行っていらっしゃるペシャワール会の代表、中村哲さんが射水市のラポールでお話をされました。

中村哲さんのお話をうかがっていると、私たちはアフガニスタンのことを誤った理解をしていたということがはっきりしました。アフガンに関する報道のあり方の問題。アフガニスタンという国の特異性。大干ばつのときの国連の誤った対応。メンバーの伊藤和也さん殺害事件の真相など、現地でアフガニスタン人と共に汗を流してこられた中村さんにしか語れない言葉に出わせていただき、「人と人との信頼関係こそがお金で買えない最も大切なものだ」という言い古されたフレーズを本当の言葉として受け止めさせてくださいました。

会場には、明日、富山県民会館でコンサートを開かれる加藤登紀子さんが参加されており、参加者一同でおどろきました。

満員の会場

壇上でショートトークをされる加藤登紀子さんと中村哲さん

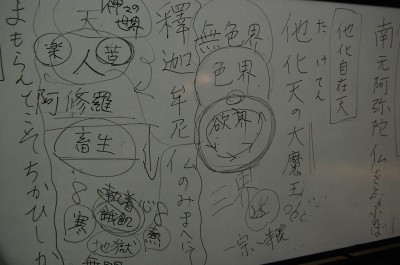

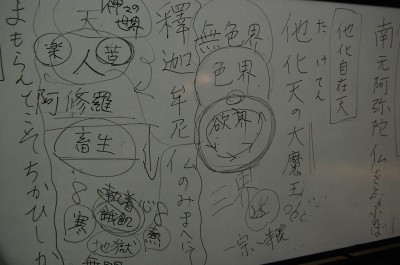

今日16日は親鸞聖人の月命日。食事が精進日であり、4年前から毎月16日夜8時〜9時に「正信偈和讃」の会を開いています。正信偈を行譜でおつとめし、和讃を二種ずつ味わっていくもので、今日の御和讃は現世利益和讃の

南無阿弥陀仏をとなふれば

他化天の大魔王

釈迦牟尼仏のみまえにて

まもらんとこそちかひしか

と

天神地祇はことごとく

善鬼神となづけたり

これらの善神みなともに

念仏のひとをまもるなり

でした。

現世利益和讃は十五首ありますが、そのテーマは念仏の教えに生きる私が神々に尊敬され、まもられるというものです。まもられるというと、私たちが望まないことや嫌な境遇などからまもられるという考えで読んでしまいがちですが、これらの和讃には、私たちを必ず浄土へ生まれさせるためにまもることが説かれているのであって、いわゆる「現世のご利益」が説かれているのではないということを教えていただけるのです。

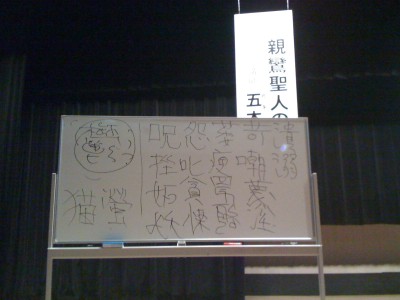

馬場昭道さん

ご案内の通り、帰真慶讃法要が勤修され、今回は千葉県我孫子市より馬場昭道さんをお招きしました。前住職が30年程前に仏教伝道協会のシンガポール・台湾旅行に参加した時、馬場さんも同行されたそうで、昨年の俳優・森繁久彌さんのお葬儀で導師をつとめられたとの記事がご縁で今回きていただけることになりました。

24年前に裸一貫で我孫子市に都市開教へ入られたご苦労話やふるさと宮崎のお父さんをはじめ、幼少の頃より出会われたお念仏者にお育てをいただいた思い出話など、現在の馬場さんを成り立たせている逸話をユーモアたっぷりにお話し下さいました。

千葉に出られてからは、毎日新聞の記者、佐藤健さんとの出会いや映画監督の松林宗恵さんとの親交、そして、なぜ森繁久彌さんのお葬儀の導師をつとめられたのかなど、馬場さんからしかお伺いできないエピソードにみんな目をキラキラさせながら聞いていました。

「一子地」という親鸞聖人の教行信証のお言葉を紹介され、だれもを平等に大事にする生き方をされた松林さんや森繁さんのお人柄をしのびました。

お話の最後にみんなで次のことばを読み、お念仏を称えたとき、深い大きなはたらきをともに感じたご縁でありました。

ここにいますを佛という

つねにいますを佛という

ともにいますを佛という

この佛を南無阿弥陀仏という

このいわれを聞いてよろこぶを信心という

となえてよろこぶを念仏という

南無阿弥陀仏…

かもん会のみなさんとの談合

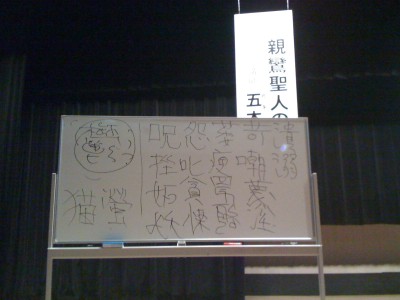

このたび新たに常用漢字に登録された漢字(五木寛之さん直筆)

氷見の市民会館で今晩、作家の五木寛之さんの講演会が開かれました。主催は親せき寺院の光照寺さんで、お便りをいただいた時は本当に驚きました。演題は、「親鸞聖人の情(こころ)」。約800人の方が聴講に集まられたとのこと。最初に最近、金融証券関係、社会福祉関係、医療関係のこれまでご縁のなかった分野の方から講演依頼が多いというお話をきっかけに、今の日本社会の異常な状態をお話しになられました。社会全体が、見えない戦争を行っている戦時下であるという表現がこころに響きました。また、自殺者の問題にも触れられる中、12年続いたベトナム戦争でのアメリカ兵死者が6万5千人という数を引き合いに出され、2年でその数を上回る自殺者がいるということは、生きるよろこびを見いだしにくい社会に私たちは今生きているという認識をしっかり持つことの大切さを語られました。

今、なぜ私にとって親鸞聖人なのか。その問いに、自らの戦争体験をもって語られ、他の命を蹴落としても自分が生き残ってきたという罪悪感が五木さんの親鸞聖人との出会いの原点であり、その罪業の意識をそのまま引き受けながら生きていいのだという道を教えてくださったのが親鸞聖人なのだとお話しされました。今の時代は、親鸞聖人が生きられた時代と似ているところがあるので、蓮如上人の御文章とか、親鸞聖人の和讃を机の上で読んで批評するのではなく、声を出して読みそれを耳で聞くことの情(こころ)の世界を大事にしたいとしめされました。

まだまだ鋭い視点ではっとさせられたことが多くありましたが、今夜、五木さんのお話をお聞きできたことが大きな慶びでした。

明日は午後から帰真慶讃法要です。

入道家の仏間にて

砺波市の太田地区で毎年各家を巡回している女性のお講「尼講」に招かれお参りしてきました。今回のお宿は、ご門徒の入道さんのお宅。お屋敷が富山県の重要文化財にしてされている砺波地方のアズマ建ちの代表的なお家です。ほとんどの皆さんは、大谷派の門徒さんたちということもあり、本願寺派の経本を持参し、お配りしていっしょにおつとめしました。

この尼講には、親鸞聖人のご木像があり、お厨子とともに巡回しているそうです。今日は善興寺から「安城の御影」をお連れして床の間にお掛けし、「親鸞聖人ちゃどんな人?」と題してお話ししてきました。

今日は、入道家をぜひ見学したいということで総代の松下さんに車で連れて行っていただき、お講の帰り道、砺波市美術館へ寄って、先日お知らせした「人間国宝 濱田庄司の陶芸」を鑑賞してきました。昨日と今日、砺波、南砺市を会場に「日本民藝協会全国大会」が開催され、その会期の最終日にあわせて浜田庄司展も閉展となる最終日に訪れたのです。

学生時代、河井寛次郎さんの窯跡に建った河井寛次郎記念館の近くにすんでいたため、何度も河井寛次郎さんの作品には親しんできましたが、浜田庄司さんの作品は釉薬の色合いが絶妙だと思いました。形は基本形がありますが、1万以上もの釉薬の研究をされていたというだけあって、こころを自然体にしてくれる色だなと思いました。

拝観後、館長室へお邪魔して小西館長さんと談笑。11月に予定しておられる「真宗の風土展」の担当の学芸員の方ともお会いできました。とにかく、今日は砺波地方の佛縁をいただいた日でした。