お参り中

2月28日の土曜学校は、奈良の薬師寺からお招きした加藤大覺師による「鬼瓦クッキーづくり」のワークショップでした。仏参のあと、庫裏へ移動して薬師寺のお話や鬼瓦についてスライドを見せていただきながら学びました。奈良から東大寺と薬師寺、そしのかつての都、平城京の鬼瓦をミニサイズで瓦職人さんに作っていただいた原型を見せていただき、それをシリコンでクッキー用の型にしたものを使い、みんなでクッキーづくりに奮闘しました。 Continue reading '鬼瓦クッキーワークショップ'»

クリックしてチラシをご覧下さい。

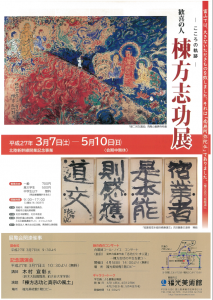

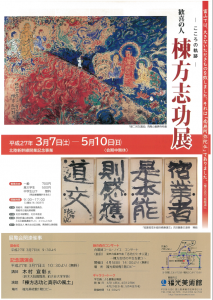

昨年から準備が進められておりました南砺市立福光美術館主催の特別展覧会「歓喜の人 棟方志功展—こころの軌跡—」が開催されます。期間は平成27年3月7日(土)〜5月10日(日)で、北陸新幹線開業の記念事業として企画されました。善興寺からは、当寺所蔵の『御二河白道之柵』が出展されます。

棟方さんが富山県に疎開されていた昭和20年〜26年の最後の作品として描かれた『御二河白道之柵』が、仏教、浄土真宗のこころに出遇われた軌跡をたずねる内容になっております。阿弥陀如来の願いとの邂逅や棟方志功がどう変わり、表現されていったのか、これまで重要でありながら、取り上げられてこなかった視点からの世界がご覧になれると思います。みなさまお誘い合わせのうえ、ご来場いただきますようご案内申し上げます。

福光美術館ホームページはこちら

13日の逮夜法要の様子(本願寺御影堂)

親鸞聖人のご命日、1月16日を明日に控え、御正忌報恩講がお勤まりになりました。午前9時30分から正信偈をお勤めし、10時からは、本願寺の御正忌報恩講の日中法要にインターネットを通じて参拝しました。本願寺にお参りになったことのないみなさんも映像と音声を通して本願寺でお参りしたような気分になりました。

Continue reading '御正忌報恩講'»

ニュース

|

ニュース

|  インターネット, 中継, 佐々木, 執行長, 小豆粥, 御正忌報恩講, 手打ちそば, 日中法要, 本願寺, 親鸞聖人, 逮夜法要

インターネット, 中継, 佐々木, 執行長, 小豆粥, 御正忌報恩講, 手打ちそば, 日中法要, 本願寺, 親鸞聖人, 逮夜法要

プロジェクターに映し出された画面を見て学ぶみんな

新年初めての土曜学校が開かれ、みんなでお参りをして、来月、奈良の薬師寺からゲストとしていらっしゃる加藤大覺さんと薬師寺について学びを深めました。薬師寺は、飛鳥藤原京から平城京へ移ったお寺で、唯識という仏教の教えを伝える法相宗という宗派です。飛鳥の地と縁の深い善興寺と何かご縁があるのかもしれません。また、加藤さんは、お釈迦様がおさとりを開いたインド・ブッダガヤの印度山日本寺で駐在僧をされていた経歴があり、「だれでもできる仏教」をスローガンに全国の老若男女に法話をしている方です。

来月の土曜学校では、 Continue reading '1月の土曜学校'»

寺報『可問』134号表紙

新年のご挨拶 本年もどうぞよろしくお願い致します。はや本願寺で御正忌報恩講がはじまる9日になってしまいました。雪が断続的に降る正月を迎えておりますが、みなさま、いかがお過ごしでしょうか。

年末に風邪をひいたり、インフルエンザにかかった方が正月は体を休め、元気になった、というお声をあちらこちらで聞くことがありました。善興寺では、それなりに元気にしております。

さて、親鸞聖人の御正忌報恩講が今日から本願寺で勤修されています。インターネットでも法要の中継されていますので、ご覧下さい。

法要中継はこちらから