800人の参加者の会場

さわやかな秋晴れの10/9、富山国際会議場にてシンポジウム「福島」から日本が見える〜原発事故が教えるもの〜が開催されました。実行委員会の方からいただいたポスターやチラシをお寺で掲示していました。ご縁が整って出席することができました。パネラーは元京都大学原子炉実験所助教授の海老澤徹さん、で「安全な原発はあるのか」というテーマの講演、そして作家の広瀬隆さんが、「福島原発事故の真相、広がる放射能汚染の恐怖」と題してお話されました。予想以上に深刻な状態の現在進行形の原発事故の内容に大きなため息がもれ、いのちを脅かす放射性物質の体内被ばくの危険を学び直させていただきました。改めてこの問題を考えていかなければならないという気持ちを持たせていただきましたし、多くの若い参加者、とくにお子さんのいらっしゃるお母さんたちが真剣なまなざしで聞き入って質問していました。食品流通のなかで行われている産地偽装の問題や、事故後、日本の食品中の放射性物質の規制値が海外の規制値をはるかに上回る値であることの危険性等、さまざまな資料を見せていただいて理解を深めました。

講演終了後、個人的に広瀬さんに全国の地方自治体が放射能汚染の瓦礫を受け入れている問題について質問したところ、一番やっては行けないことのひとつで、どうやってやめさせるか、裁判を起しているというお返事でした。とにかく、5年を待たずして多くの人々に健康被害が生じることはもう予測できているし、事実がどう隠蔽されていくかを見続けなければならないでしょう。

別れについて語り合うひととき

秋彼岸の中日、一年でご家族とお別れになられた皆さんにご案内し、追悼法要と話し合いの場「悲しみを縁として」を開催しました。参加者は少なかったのですが、おひとりおひとり、亡きご家族のことをしんみりとお話しいただき、死の縁は生活の中にも深く関わっているのだと考えさせていただきました。今年は、飛鳥家も遺族として参加させていただきました。家族との別れの思いを親族で語らうことはあっても、他者がお互いに聞き合うことは貴重な時間だと思います。

途中で中田かかしまつりのお客さんがお参りに来られたりして、秋晴れの中さわやかな一日でした。

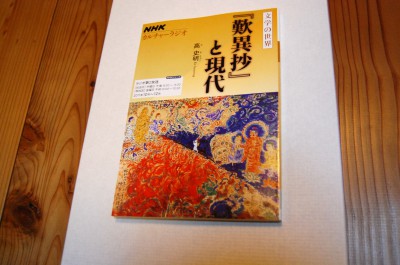

テキスト表紙

NHKラジオ第2で放送されています、「カルチャーラジオ 」で9月29日〜12月16日の約三ヶ月間、『歎異抄』と現代という講義が始まります。講師は作家の高史明(コ・サミョン)さんで、そのテキスト本の表紙に善興寺蔵の棟方志功作「御二河白道之柵」が掲載されました。NHKの方が、今回の内容に相応しい表紙を探していらっしゃる中でこの絵にたどり着かれたそうです。全国の書店で今日から発売となりました。お買い求めていただき、より多くの方にラジオを通して親鸞聖人のみ教えに触れていただきたいと思います。

「『歎異抄』は、親鸞の言葉を弟子の唯円が書き記したものといわれています。戦乱と飢きんにより荒廃した時代の中で、人間の心の闇を見つめた親鸞の深い洞察力は、今も色あせることなく人々の心を捉えています。『歎異抄』を人間の「心の葛藤」を描いた文学的にも優れた名作として捉え直し、親鸞が煩悩という心の闇とどう向き合ったのかを震災なども含めた現代的状況を踏まえながら読み解いていきます。」(NHKホームページより)

南相馬市の勝縁寺さん

9月14日〜16日、坊守が教区内の坊守お二人と宮城、福島の被災地へボランティアに行ってきました。仙台空港からレンタカーを借り、名取市の明観寺さんへ。地震による大きな被害があり、現在修復工事中でした。その後、仙台別院でボランティアセンターの活動状況について視察。15日は、元教諭の坊守さんのご縁で石巻市の雄勝中学校と津波により、ほとんどの児童、教職員が亡くなられた大川小学校跡を訪れてきました。その後、南相馬市の鹿島区にある勝縁寺さんを訪問。このお寺は、天明の大飢饉により、高岡市下麻生の最円寺さんの7代前の住職の弟さんが、門徒さんたちを連れて相馬藩に入植したときに建立したお寺で、約200年の歴史があります。地震による被害と福島第一原発から30キロという距離に位置するため、門徒さんたちがバラバラになっている現実があります。相馬組には、10ヶ寺の本願寺派の寺院がありますが、そのうちの7ヶ寺が原発事故の影響で避難されています。すべての寺院が砺波地方を中心とする北陸からの真宗門徒によって支えられてきたという歴史があり、みなさん初代が北陸出身であることを聞いております。事故が収束しない中、長期的な支援が必要です。ご住職は、お米が必要だと仰っていたようです。

16日は、名取市の美田園第2仮設住宅に傾聴ボランティアに伺いました。コミュニティ広場で男性の参加がなかったようですが、女性が非常に明るく元気にお話ししておられたようです。必要とされる支援活動は多岐にわたり、被災された方々の声からできることをさせていただきたいと思います。

ニュース

|

ニュース

|  ボランティア, 仙台別院, 仙台空港, 傾聴, 勝縁寺, 名取市, 大川小学校, 天明の大飢饉, 明観寺, 最円寺, 美田園, 美田園第2仮設住宅, 雄勝つ, 雄勝中学校, 雄章

ボランティア, 仙台別院, 仙台空港, 傾聴, 勝縁寺, 名取市, 大川小学校, 天明の大飢饉, 明観寺, 最円寺, 美田園, 美田園第2仮設住宅, 雄勝つ, 雄勝中学校, 雄章

スイス・信楽寺のデュコール師の発表

9月8日〜11日、ヨーロッパ各国(ドイツ、フランス、イギリス、スイス、ポーランド、オランダ、ルーマニア、ベルギー)から、36名の念仏者が親鸞聖人750回大遠忌法要への参拝のため来日されました。二年に一度、ヨーロッパ各地を巡回し、ヨーロッパ真宗会議という行事が開催されています。今回は、その会議が大遠忌法要をご縁に特別に京都で行われました。彼らを30年にわたり支援している法人、「国際仏教文化協会」(IABC)がホストになって開催されたのですが、顧問の前住職、そして研究員の若院もスタッフとしてお手伝いしてきました。

会場は、龍谷大学のセミナーハウス「ともいき荘」で、8日、9日の両日にわたってヨーロッパの皆さんからさまざまな発表を聞かせていただきました。宗教的な求めの中からお念仏の教えに出遇われた方々とお話をしていると、本願のはたらきの不思議を感じます。先祖代々、浄土真宗だからこの教えに生きているのではなく、自らのよりどころとして選ばれたよろこびがそこにあるのです。

スイスから来られた門徒さんが仰っていました。「いろいろな教えを聞いて実践してみて、それぞれにすばらしい所があることを知ったけれど、自分がありのまま救われていくお念仏の教えがわたしにとってぴったりだとわかったのです。京都にくることが出来て本当にうれしい。」と。

来年は、ドイツ・デュッセルドルフにて開催予定です。